On peut penser que depuis fort longtemps – une légende comme celle d’ICARE l’établit – la contemplation des oiseaux suscita, chez les hommes, le désir de les imiter.

Mais désirer ne suffit pas pour accomplir. Il faut aussi qu’une analyse suffisamment poussée de ce que l’on veut obtenir permette de poser, avec assez de précision, le problème à résoudre et puis que, des solutions étant envisagées, l’état d’avancement des techniques rende possible leur réalisation. Ces conditions étant acquises, posséder le moyen de les mettre en œuvre, c’est-à-dire l’argent, est encore une nécessité, et c’en est une autre d’abandonner sa possession, de le dépenser, pour aboutir, ce qui ne s’accomplit en la circonstance que pour satisfaire à l’espoir d’un profit ou d’un gain, au goût de la gloire, aux joies que procure la recherche, à une foi.

Hormis l’espoir immédiat du profit, qui suppose l’établissement d’une industrie, tous les autres profits ont pu, simultanément ou successivement, animer chacun de ceux qui peuvent compter parmi les précurseurs et les fondateurs de l’aviation. Mais il est certain que pendant longtemps il fallut la foi. Je veux dire cette espèce de passion qui, se substituant pour un temps aux certitudes absentes, entraîne celui qu’elle anime dans la voie de l’effort, et parfois du sacrifice, pour atteindre au but qu’il s’est proposé.

Il la fallut jusqu’au jour où la preuve fut faite de la possibilité du vol mécanique et je préciserai en fixant ce jour au 25 octobre 1906. Vers la fin d’une après-midi ensoleillée d’automne, SANTOS-DUMONT, sur la pelouse de Bagatelle, au bois de Boulogne, à Paris, effectuait, à cette date, un parcours aérien d’une soixantaine de mètres à trois ou quatre mètres de hauteur.

Ce fut une expérience publique – j’y assistais – qui s’acheva dans l’enthousiasme. Deux ou trois cents spectateurs étaient là. Le doute qui persistait à planer, en raison même de leur extraordinaire importance, sur les résultats qu’affirmaient avoir obtenus les WRIGHT, en Amérique, était levé. L’expérience décisive était accomplie : un homme avait pu quitter le sol, s’élever, parcourir une distance puis revenir à terre sur un appareil plus lourd que l’air, mû par un moteur actionnant une hélice, et par les seuls moyens du bord.

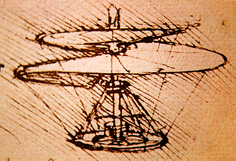

Avant l’invention de la vapeur, qui ouvrit une ère nouvelle dans l’histoire des hommes, et même jusqu’à ce que les machines utilisant cette source d’énergie soient parvenues à un certain stade de leur évolution progressive, les chercheurs ne pouvaient compter que sur leurs propres muscles pour les arracher du sol et, tout naturellement, ils envisagèrent de leur faire actionner des ailes. C’était un espoir chimérique que d’escompter la réalisation du vol humain sous cette forme. Une telle entreprise fut pourtant poursuivie un certain nombre de fois. Le plus illustre de ceux qui laissèrent une trace de tels travaux est Léonard de VINCI. On possède de lui des textes et des dessins qui montrent combien son puissant cerveau se passionna pour ce problème.

N’était-il pas possible, durant la même période, qu’à défaut du vol mécanique ou du vol humain actif des hommes puissent arriver jusqu’à la pratique du vol à voile ?

A priori, rien de décisif ne s’y opposait. Il aurait fallu cependant découvrir la méthode expérimentale qui pouvait conduire vers un tel résultat, fabriquer les premiers appareils en n’étant pourvu que de connaissances et de moyens rudimentaires, expérimenter et survivre aux expériences, analyser les résultats obtenus, déduire et recommencer, en progressant, jusqu’à une prise véritable de l’atmosphère. C’était beaucoup et si, sans faire intervenir d’autres considérations comme, par exemple, celle du besoin social, on prend comme mesure les résultats obtenus par LILIENTHAL à une époque plus proche de nous, beaucoup plus propice et offrant les perspectives encourageantes de pouvoir aller jusqu’au vol mécanique, on peut hardiment répondre par la négative à la question que nous venons de poser.

Ce n’est pas par hasard que le vol à voile digne de ce nom, je veux dire réalisé en altitude et durant un temps appréciable, ne devint pratiquement possible que plus d’une dizaine d’années après que les moteurs thermiques eurent permis aux hommes de voler. Il conserva d’ailleurs un caractère un peu mystérieux, même pour les techniciens, longtemps après la naissance de l’aviation proprement dite. Ce sont les notions les plus simples et les plus générales qui sont les plus difficiles à acquérir et à conserver.

Vers la moitié du dix-neuvième siècle, l’exploration de l’atmosphère par les ballons libres, le développement de l’utilisation de la vapeur comme force motrice, l’apparition puis la multiplication rapide des premiers chemins de fer, celles des bateaux à vapeur utilisant l’hélice comme moyen de propulsion, l’allure générale de croissance des industries et des sciences, tout cela créait des conditions favorables pour que des hommes audacieux puissent envisager comme possible la navigation aérienne, pour qu’ils établissent des projets et tentent de les réaliser cependant que des enthousiastes, parmi lesquels le plus célèbre fut NADAR, s’efforçaient par leur action de propagande à caractère d’apostolat d’intéresser à ces travaux et à ces recherches le plus grand nombre possible de leurs contemporains.

Quelques-uns portaient leurs efforts vers la dirigeabilité des ballons mais, jusqu’en 1880, on ne connaît pas moins d’une quarantaine de projets ou de réalisations d’appareils plus lourds que l’air conçus ou établis avec l’intention d’effectuer un vol. Certains faisaient appel à la seule force musculaire de l’homme. Beaucoup étaient des hélicoptères. D’autres prétendaient utiliser des ailes battantes. Dans l’ensemble ce ne furent, pratiquement, que des jouets ou des modèles réduits de projets plus importants. La plupart d’entre eux étaient de pure fantaisie. Il était difficile qu’il en fût autrement car les hommes ne possédaient pas encore une connaissance suffisante du problème à résoudre ; en outre il n’existait pas de moteur d’un poids assez réduit par rapport à sa puissance et, par surcroît, la science officielle restait attachée, en ce qui concerne la résistance de l’air, à des formules d’où semblait découler l’impossibilité de trouver une solution. Cependant, les oiseaux volaient.

Ces tentatives n’étaient pas inutiles car elles entretenaient une atmosphère capable de provoquer d’autres recherches. Toutefois, aucun des appareils étudiés alors n’aura, pris séparément, pesé d’un poids quelconque sur les destinées de l’aviation et c’est arbitrairement que des commentateurs de cette époque prétendent que tel ou tel d’entre eux aurait inspiré les hommes du début du vingtième siècle.

Retenons, comme présentant un intérêt historique, après celui de CAYLEY, qui date de 1809, les projets de HENSON, 1842, de Du TEMPLE, 1857, de STRINGFELLOW, 1868, qui possédaient les caractéristiques générales des aéroplanes modernes, savoir : une voilure principale, une voilure auxiliaire, des gouvernes, une partie motrice, une ou des hélices propulsives ou tractives. Leur construction fut tentée ou réalisée à petite échelle.

Dans le domaine des modèles réduits, on peut considérer avec un intérêt particulier ceux établis, entre 1870 et 1880 par Alphonse PENAUD et peut-être aussi celui de Victor TATIN qui, monté sur roues et mû par l’air comprimé, aurait pu quitter le sol, en 1879, à Meudon, en vol semi libre.

Entre 1880 et 1890, le « colonel » RENARD s’occupait particulièrement de la dirigeabilité des ballons, construisait, avec KREBS, le premier de ceux-ci qui put accomplir un circuit le ramenant à son point de départ, publiait des études sur les hélices aériennes puis établissait qu’avec un moteur ne pesant pas plus de 7 kg par cheval le vol d’un « plus lourd que l’air » deviendrait possible.

Un observateur remarquable des oiseaux voiliers, qui avait voué sa vie à la recherche d’une solution au problème du vol humain mais était malheureusement dénudé de toute culture scientifique, Louis MOUILLARD, publiait, en 1881, un important ouvrage, « L’Empire de l’Air ».

Louis Pierre MOUILLARD, Français, naquit à Lyon en 1834. Il eut, dans sa jeunesse, deux goûts passionnés : ceux de peindre et d’étudier le vol des oiseaux. Celui-ci, finissant par l’emporter, domina toute son existence. « J’avais vingt ans, l’âge des grandes conceptions, des désirs violents, et j’aimais l’aviation comme on aime à cet âge », écrivit-il un jour.

De 1857 à 1865, il habita l’Algérie où il exploitait une ferme laissée par son père. Il s’en tirait mal, fut malade, la loua en cette dernière année, rentra à Lyon, puis, en 1866, nommé professeur de dessin au Caire, il partit en Égypte. Après avoir connu des difficultés de toutes sortes, il y mourut, en 1897, dans un assez grand dénuement, sans jamais avoir cessé de s’intéresser obstinément aux oiseaux, particulièrement aux habituels pratiquants du vol à voile.

Au point de vue expérimental, l’apport de MOUILLARD ne compte pas. Il construisit, dit-il, trois appareils planeurs assez rudimentaires : l’un à Lyon, qui ne fut pas terminé, les deux autres en Algérie.

Le second se brisa dès l’abord. Avec le troisième, il prétendit s’être maintenu en l’air, contre le vent et au ras du sol, sur un parcours de 42 mètres. Les conditions de l’expérience, telles qu’il les décrivit lui-même, rendent cette affirmation bien invraisemblable.

Devenu impotent, vers 1878, il poursuivit la rédaction d’un livre dans lequel il dit des observations sur les oiseaux, les explications qu’il donnait de leurs manœuvres, les mesures qu’il en avait faites et ses vues sur le vol à voile. Ce fut « l’Empire de l’Air » qui parut à Paris, en 1881, comme nous l’avons dit. MOUILLARD fit un voyage en France au moment de sa parution. Il prit contact avec la « Société Française de Navigation Aérienne », avec HUREAU de VILLENEUVE, directeur du journal « l’Aéronaute », avec le capitaine Charles RENARD, … puis regagna peu après Le Caire qu’il ne quitta plus jusqu’à sa mort. L’ouvrage fut remarqué dans les milieux s’occupant d’aéronautique mais ce fut surtout à son lyrisme qu’on rendit hommage.

En 1882, MAREY, physiologiste français, né en 1830, ayant réussi l’analyse du mouvement par la photographie et plus spécialement celle du vol des oiseaux, constatait l’exactitude des observations de MOUILLARD et parlait de lui à ses élèves ; la même année, l’un d’entre eux, Albert BAZIN, se trouvant à Port-Saïd, rendait visite à MOUILLARD et passait une semaine auprès de lui. En 1889, un congrès international d’aéronautique se tenant à Paris, MAREY offrit à un certain nombre des participants un repas qui fut alors connu sous la désignation de « dîner des aviateurs ». Avec Albert BAZIN, s’y trouvait, entre autres, Octave CHANUTE. À la suite, CHANUTE, que nous allons bientôt retrouver, après avoir cité « l’Empire de l’Air » dans une conférence qu’il fit à des étudiants, en Amérique, le 2 mai 1890, entrait en correspondance avec MOUILLARD.

Or, dans une étude consacrée à l’œuvre ignorée de L.-P. MOUILLARD qui sert d’introduction à un ouvrage posthume de ce dernier, « Le vol sans battement », M. André HENRY-COÜANNIER voulut démontrer, en 1912, que CHANUTE aurait fait profiter les WRIGHT de « l’idée » du gauchissement, base, disait-il, de tous leurs succès, que lui aurait transmise MOUILLARD.

« Ce que sa mémoire revendique », écrit HENRY-COÜANNIER, « ce n’est point la mise au point du détail, c’est le principe même, c’est l’idée. Le français Louis MOUILLARD a inventé le gauchissement des ailes, voilà le fait qui importe à l’histoire de la technique aérienne. Il l’a appris de son maître l’oiseau, voilà la merveille qui importe à l’histoire de l’homme. »

C’est un peu comme si, à l’époque préhistorique, un homme ayant constaté l’existence du feu en avait, l’ayant annoncé, revendiqué, s’il l’avait pu, la réalisation.

La vérité est tout autre. Si Louis MOUILLARD fut un homme dont la vie commande le respect, s’il contribua, dans une certaine mesure, à faire progresser les recherches qui devaient aboutir à cette réalité qu’est l’aviation, il faut bien constater qu’il était incapable de faire prendre corps à l’une quelconque des « idées », parfois assez singulières, dont il était abondamment pourvu, comme en témoigne, par exemple, une lettre à CHANUTE, en date du 20 novembre 1890, publiée par HENRY-COÜANNIER dans l’ouvrage dont nous venons de parler.

Faisons nôtre ce jugement porté sur lui :

« Il nous fournit l’exemple typique de l’homme qui, faute de quelques notions scientifiques, n’a pu donner qu’incomplètement sa mesure. »

Pendant que LILIENTHAL, dont nous allons parler plus loin, donnait une conclusion pratique à ses études préliminaires en entrant dans la voie expérimentale, au cours d’un essai, en 1896, trois tentatives importantes avaient lieu ou se préparaient en Angleterre, en France et en Amérique. Remarquables sous beaucoup d’aspects, elles aboutirent normalement à des échecs.

Elles appartenaient encore à la période utopique dont elles marquèrent le terme avec un certain éclat. Je veux parler des travaux et des réalisations de Hiram MAXIM, de Clément ADER et de Pierpont LANGLEY.

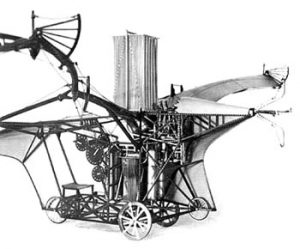

Hiram MAXIM (1840-1916), dont le nom rappelle l’invention des armes automatiques, s’intéressa, vers la fin du dix-neuvième siècle, au problème du vol mécanique. À la suite d’essais effectués sur la portance de voilure à l’aide d’un manège, il construisit un aéroplane de grandes dimensions. Dans son livre « L’AVIATION », paru en 1908, FERBER lui attribuait un poids de 4000 kg, 500 mètres carrés de surface et une puissance motrice de 300 CV. Si l’on accepte comme exact l’ordre de grandeur de ces caractéristiques, on peut admettre que le soulèvement de cet énorme engin était possible vers 40 kilomètres à l’heure. Cette éventualité n’était pas sans inquiéter l’inventeur bien qu’il désirât qu’elle se produisît. Une plate-forme portait la machine à vapeur et supportait l’ensemble. Elle était munie de roues qui permettaient à l’aéroplane – actionné par deux hélices de sept mètres de diamètre – de se déplacer sur des rails s’étendant sur une longueur de 600 mètres. D’autres étaient disposés au-dessus des premiers et de telle manière que, dans le cas où un décollage de trois centimètres se produirait, des roues, convenablement placées, viendraient au contact des rails supérieurs et maintiendraient le tout. Au cours d’un essai, il en fut, paraît-il, ainsi ; un déraillement se produisit dû, dit-on, au déraillement du rail supérieur ; l’appareil culbuta et fut détruit. MAXIM abandonna la partie. Tout ce travail n’apporta aucune contribution directe à la proche naissance de l’aviation ; son souvenir même compte peu maintenant.

ADER naquit à Muret (Haute-Garonne), le 2 avril 1841. Dès sa jeunesse, alors qu’il était employé aux Ponts et Chaussées, il s’intéressa vivement aux choses de l’air. Il construisit, en 1870, un grand cerf-volant puis, un peu plus tard, un énorme oiseau en plumes. Il étudia l’électricité, vint à Paris et réalisa un microphone qui, perfectionnant celui de HUGHES, récemment créé, rendit le téléphone pratique. Ce fut pour lui le départ d’une brillante carrière dans cette spécialité. Il devint célèbre et riche.

Nanti des moyens financiers nécessaires, il entreprit, en 1882, de trouver une solution au problème du vol humain. Il étudia les oiseaux ; il eut des volières ; il voyagea. Ayant aménagé un atelier spécial à cet effet, il commença, en 1886, la construction de son premier appareil qu’il dénomma « EOLE I ». Celui-ci fut terminé en 1888. L’essai n’en fut fait qu’en 1890, le 9 octobre, à Armainvilliers (Seine-et-Oise), dans le parc de la famille PEREIRE.

« Il se composait de deux ailes semblables à celles des chauves-souris. Elles se repliaient. La force motrice était fournie par la vapeur et faisait mouvoir une hélice placée à l’avant. Deux roues droites portaient l’appareil et une troisième placée à l’arrière le dirigeait à terre. Un gouvernail servait à la direction aérienne. »

Telle est la description succincte que donna ADER de son premier aéroplane en 1906. Il avait 14 mètres d’envergure et 6 mètres 50 de longueur. À la suite de l’essai cet appareil fut modifié, tout au moins dans sa partie motrice, et devint « EOLE II » qui effectua une seule sortie, en août 1891, à Satory, sur un terrain militaire.

ADER obtint ensuite le concours financier du ministère de la guerre. Il construisit, dans le plus grand secret, un nouvel appareil, qu’il appela « AVION », semblable dans ses grandes lignes aux deux précédents mais de surface un peu accrue et tiré par deux hélices au lieu d’une. L’AVION fut essayé, les 12 et 14 octobre 1897, à Satory, devant deux membres d’une Commission désignée antérieurement par le ministre pour suivre la construction de l’appareil et assister aux tentatives de vol. Les deux témoins étaient les généraux GRILLON et MENSIER. Celui-ci, président de la Commission, rédigea un compte-rendu détaillé des expériences, daté du 21 octobre 1897, suivi d’une annexe datée du 27. Ce document fut rendu public en 1910. Il est catégorique quant au résultat négatif des essais en ce qui concerne l’envol.

Une étude sérieuse du rapport susdit, celle de l’ouvrage par ADER, au début de 1907, « La première étape de l’aviation militaire en France », (BOSC, Paris, 68 p.), et de celui que lui consacra, en 1910, son apologiste, Jacques MAY, la connaissance que j’eus, à l’époque, de la façon dont s’engagea, puis se développa ce qui constitue toujours, pour moi, l’affaire ADER, tout cela me conduit à conclure, sans hésitation, que, non seulement celui-ci n’effectua aucun vol mais surtout qu’il n’apporta aucune contribution directe, théorique ou pratique, à la naissance et au développement de l’aviation.

Il détruisit, en 1903, tous ses documents et ne laissa subsister que l’AVION qui fut recueilli par le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.

Considérés du point de vue de l’art de l’ingénieur, ses appareils constituent des réalisations remarquables, y compris leurs machines motrices à vapeur. Il fut le premier qui effectua, au sol, plusieurs parcours, dont un circuit d’environ 1 500 mètres, à bord d’un engin pesant plusieurs centaines de kilogrammes mû exclusivement par des hélices aériennes. Sa place est une place de choix dans les rangs des précurseurs.

Pendant que ces travaux et ces tentatives se poursuivaient en Europe, un physicien américain, le professeur Pierpont LANGLEY, connu pour ses études sur le rayonnement solaire, construisait un modèle réduit d’aéroplane puis obtenait avec lui un résultat sensationnel. Son appareil, pesant 13 kg, parcourait d’un seul vol, au-dessus du Potomac, une distance de trois quarts de mille soit environ 1 200 mètres. Cela se passait en 1896. Un fuselage auquel étaient accrochées deux paires d’ailes disposées en tandem, une queue cruciforme placée presque immédiatement derrière les ailes postérieures, deux hélices aériennes mues par la vapeur et situées de part et d’autre du fuselage derrière chacune des ailes antérieures, telles étaient les caractéristiques générales de la machine.

LANGLEY était secrétaire d’une fondation américaine, « Smithsonian Institution de Washington », où l’on effectuait des recherches ayant trait à la science de l’air. Il avait fait de nombreux essais sur des « surface » à l’aide, entre autres moyens, d’un manège et il en avait rendu compte dans un ouvrage intitulé « Les Expériences Aérodynamiques ». Il avait étudié et mis en évidence « le travail interne du vent ». Ces efforts aboutissaient à ce résultat. Les gens avertis furent fortement impressionnés. Le « War Department » ouvrit à LANGLEY des crédits importants pour la construction d’un aéroplane susceptible d’emporter son pilote. Sa réalisation demanda plusieurs années. Il faut se représenter quelles étaient les difficultés à résoudre que connurent tous les novateurs. Les bases théoriques qui servaient de guide à la construction étaient peu nombreuses et fragiles ; dans le domaine de la technique, tout était à faire ; chaque détail demandait une étude spéciale qui devait souvent prendre le caractère d’une véritable invention.

Les déboires ne manquèrent pas mais enfin, en 1903, l’appareil fut prêt pour l’expérience. LANGLEY avait choisi, comme pour son modèle réduit, de le faire évoluer au-dessus de l’eau. Un ponton, ancré sur le fleuve, servait de hangar et, sur le toit, d’importants échafaudages supportaient, avec l’aéroplane, le dispositif de catapultage qui devait lui donner sa vitesse initiale. L’essai eut lieu le 7 octobre. LANGLEY avait 69 ans. L’un des assistants et collaborateurs, à qui l’on devait l’étude du moteur, le professeur MANLY, prit place à bord. L’appareil piqua droit dans le Potomac parce que, fut-il expliqué, l’un de ses éléments avait heurté le plan de lancement. MANLY s’en tira sain et sauf. Deux mois plus tard, on répéta l’expérience qui aboutit au même résultat pour des raisons analogues. Les crédits furent coupés et l’affaire en resta là. LANGLEY mourut en 1906.

J’ai dit plus haut, des trois précurseurs dont je viens de parler, qu’ils appartenaient encore à la période utopique des recherches. L’utopie, pour eux comme pour la plupart de leurs devanciers qui ne purent dépasser le stade des projets, ce fut de croire que, sans aucun essai préalable, ou même après l’essai très satisfaisant d’un modèle réduit, comme l’avait réussi LANGLEY, on pouvait, de plain-pied, prendre possession de l’atmosphère avec un appareil ayant à bord son pilote. C’eût été une chance extraordinaire que, du premier coup, l’appareil soit « centré » et que l’apprenti-pilote soit devenu maître dès sa première sortie. Un essai eût-il réussi que c’était peu. Il fallait pouvoir le répéter en améliorant chaque fois les résultats acquis. Comme l’écrivait FERBER en 1908, « il n’est pas possible d’apprendre à marcher, à danser, à patiner, à rouler à bicyclette ni même à voler en une minute… ». Il fallait, « pas à pas », « saut à saut », « vol à vol », apprendre son métier d’oiseau. C’est, au moins, pour avoir méconnu cette évidente vérité que ADER et LANGLEY étaient condamnés à l’échec même si leurs machines satisfaisaient les conditions du vol.

Il y a lieu toutefois de marquer une différence très nette entre l’oiseau manqué de ADER, qui crut trouver le « secret » du vol dans une copie aussi parfaite que possible de la nature, et l’appareil de LANGLEY. Ce dernier fait figure de machine volante véritable. Il ne manqua peut-être à son créateur, pour réaliser l’exploit tant désiré, que de n’avoir pas su instituer une méthode d’expérimentation convenable. C’était pourtant là l’une des conditions nécessaires à la réussite. Ce fut l’apport décisif de LILIENTHAL de l’avoir compris et d’avoir ouvert la route. >> Suite

Octobre 1968 Edouard Chateau