Les Wright dominent les airs

Après que les WRIGHT eurent réalisé, durant l’automne de 1905, les vols que nous avons relatés, ils furent « occupés, en 1906 et 1907, à construire de nouvelles machines et à négocier les affaires ». Nous allons conter leur histoire, jusqu’à ce mois de mai 1908 où l’on entendait à nouveau parler de vols qu’ils effectuaient en Amérique.

En plus de ce qu’ils ont dit eux-mêmes, nous possédons, à leur sujet et sur cette époque, un document de première main. C’est le récit donné par FERBER dans son ouvrage « L’AVIATION » que nous avons déjà cité. Non seulement FERBER était en correspondance avec les deux frères depuis 1903, mais en outre il fut l’instigateur des négociations engagées avec eux en vue de l’achat de leur appareil en France et qui aboutirent, après beaucoup de détours, à leur venue en Europe. Par une lettre, en date du 9 octobre 1905, les WRIGHT avaient informé FERBER des résultats décisifs qu’ils venaient d’obtenir. Dans une autre, datée du 4 novembre suivant, en réponse à une demande qu’il avait formulée, ils l’informaient qu’ils désiraient, comme prix de leur aéroplane, un million de francs payables après un vol de 50 kilomètres effectué devant l’acheteur. À ce moment-là, pour FERBER, l’acheteur éventuel ce devait être le Gouvernement français.

Dès qu’il s’était trouvé en possession de la première lettre, qu’il avait considérée comme ne rapportant que des faits exacts, il s’était empressé de faire rapport à ses chefs. Il entendait faire bénéficier la France de la nouvelle sensationnelle dont il se trouvait détenteur. Il ne fut pas cru. On le traita, écrivit-il, « comme un doux illuminé ». Lorsqu’on daignait argumenter avec lui, l’objection majeure qui lui était donnée : « exact ! Cela se saurait ». Nul ne voulait admettre que les journalistes américains n’avaient pas pu, ou pas su, faire leur métier. C’était pourtant cela qui était vrai.

FERBER s’employait à obtenir des confirmations venant d’autres sources. Le temps passait. Il mettait ARCHDEACON au courant lequel se refusait, contre toute attente, à accorder le moindre crédit au récit des WRIGHT et devenait bientôt le plus actif des sceptiques. Puis la chose devenait publique. BESANÇON, secrétaire général de l’Aéro-club et directeur de la revue « l’Aérophile », recevait à son tour, d’Amérique, une lettre d’information des frères WRIGHT dans laquelle ces derniers relataient leurs vols. Il la publiait, le 30 novembre, dans le journal « l’Auto ». FERBER mettait alors le public au courant de ce qu’il savait lui-même. Le journal « les Sports » concurrent de « l’Auto », devenait, contre ce dernier, le porte-parole des incrédules. En cette fin d’année 1905, une « affaire WRIGHT » était née en France et se développait.

En décembre, une nouvelle lettre des WRIGHT contenant d’autres détails, parvenait à BESANÇON. « L’Auto » publiait une série d’articles d’un de ses rédacteurs, Robert COQUELLE, qu’il avait envoyé à Dayton. S’il n’avait pas pu voir la machine, COQUELLE avait rencontré des témoins des vols. Il rentrait en France convaincu de leur réalité. Les 23 et 26 décembre, la Commission de l’Aéro-club tenait deux séances consacrées aux WRIGHT. Malgré tous les témoignages produits et l’argumentation de FERBER, la majorité de ses membres restaient incrédules et refusaient de prendre l’initiative d’une souscription pour l’achat de la machine américaine. FERBER entrait alors, incidemment, en contact avec LETELLIER, directeur du grand quotidien « Le Journal ». Celui-ci envoyait aussitôt, près des WRIGHT, un de ses collaborateurs, FORDYCE, accrédité par FERBER. Il revint en France, à la fin de janvier 1906, avec une option de six mois pour l’achat de l’aéroplane aux conditions fixées dans la deuxième lettre à FERBER. Si l’affaire n’était pas définitivement conclue au bout des six mois, les WRIGHT devaient recevoir une indemnité de 25 000 francs. Ce fut ainsi que ce projet se liquida. LETELLIER après avoir pensé à lancer, dans « le Journal », une souscription publique pour couvrir le million y renonça devant l’état de l’opinion. D’autre part, les mécènes possibles se dérobaient. Il faisait alors cadeau du contrat au ministre de la guerre ETIENNE. Celui-ci envoyait à Dayton une mission chargée d’offrir aux WRIGHT, après enquête, 600 000 francs en exigeant qu’en plus du vol proposé de 50 kilomètres l’aéroplane puisse atteindre une hauteur de 300 mètres. Les WRIGHT refusèrent puis confièrent leurs intérêts à un homme d’affaires de la classe internationale, HART’O BERG, qui ne réussit pas à trouver en France, l’année suivante, une somme supérieure à 500 000 francs payables à des conditions plus sévères que celle du vol unique de 50 kilomètres proposé d’abord par les inventeurs.

Pour les pourparlers qui précédèrent la signature du contrat, Wilbur vint en France au mois de juin. Il resta en Europe, où son frère vint le rejoindre, jusqu’en octobre. Ce fut à l’occasion de ce voyage que je le vis pour la première fois. Robert ESNAULT-PELTERIE l’amena à Buc. Avant de s’embarquer pour son retour aux États-Unis, Wilbur, ayant vu voler FARMAN qui n’en était qu’à ses débuts avait déclaré, un peu inconsidérément, qu’il s’agissait là d’un jeu d’enfant. Ce voyage avait causé une certaine impression bien que les WRIGHT se soient refusés à toute déclaration précise au sujet de leurs travaux. Les incrédules endurcis ne désarmaient pas mais la plupart de ceux qui s’intéressaient à l’aviation attendaient maintenant avec curiosité le développement de cette affaire.

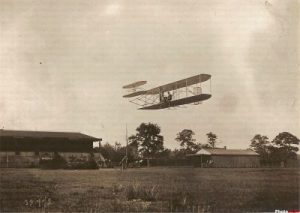

On ne tarda pas à savoir qu’il avait fixé son choix sur le champ de courses des Hunaudières, tout près du Mans, terrain un peu ondulé, planté de quelques arbres, ne mesurant que 800 mètres sur 340. L’appareil qui devait servir aux essais était rendu chez nous. L’installation et le montage prirent un temps relativement court grâce, en partie, aux bons soins du constructeur d’automobiles Léon BOLLÉE qui avait, pour ainsi dire, pris l’américain en charge. Ce fut le 8 août 1908 que l’évènement tant attendu se produisit.

Depuis plusieurs jours, un groupe assez compact de journalistes sportifs et de personnalités de l’aviation usaient leur patience sur place. Enfin, un soir, près du crépuscule, à la date citée plus haut, Wilbur WRIGHT prenait place à bord de l’appareil installé sur son rail de lancement, les deux hélices étaient mises en route, les disques en fonte, préalablement hissés en haut de leur pylône étaient libérés, l’aéroplane courait trois secondes sur son rail, se cabrait légèrement, au bout, sous l’action de son pilote, abandonnait en même temps le chariot sur lequel il reposait et commençait sa course aérienne. La soudaineté de l’envol, l’extraordinaire facilité d’évolution de l’appareil obéissant instantanément à la volonté de son conducteur dont on voyait s’effectuer les manœuvres, sa grâce virevoltante et puis, au terme du vol, son atterrissage, bref et léger comme un posé d’oiseau, tout cela souleva chez les spectateurs un immense enthousiasme. Lorsque l’homme, revenu à terre, abandonna son poste, ce fut une véritable ruée vers lui. Devant toutes ces mains qui se tendaient, son flegme habituel fut mis en défaut, son émotion devint visible. L’envolée avait duré un peu moins de deux minutes mais elle avait suffi pour authentifier, d’un seul coup, les affirmations des deux frères quant aux résultats qu’ils avaient antérieurement obtenus. Les plus rebelles à cette acceptation étaient conquis. ARCHDEACON était là, et BLÉRIOT, et beaucoup d’autres qui n’étaient pas les moins ardents à féliciter celui qu’ils avaient honni. « L’affaire WRIGHT » était liquidée.

Cinq vols furent effectués aux Hunaudières, les 8, 10, 11 et 13 août, dont l’un, ce dernier jour, dura 8 min 13 s. À la fin du vol suivant, Wilbur, pour éviter une fondrière, fit une fausse manœuvre et l’appareil fut légèrement endommagé. Il obtint, des autorités militaires, l’autorisation de poursuivre ses expériences au camp d’Auvours, à 11 km du Mans. Les premiers vols y eurent lieu le 21 août. Deux poteaux y étaient dressés, distants de 5 km, autour desquels l’appareil pouvait virer parcourant ainsi 10 km à chaque tour complet.

Parallèlement, comme en synchronisme, son frère Orville avait commencé, le 9 septembre, à Fort Myers, en Amérique, la présentation au « Signal Corps » de l’appareil, semblable à celui d’Auvours, qu’ils avaient proposé. D’emblée, il avait réalisé des performances étonnantes. Chacun des sept vols qu’il avait effectués jusqu’au 12 septembre établissait un record du monde. Il avait en effet volé successivement : seul, 57 min et 1 h 2 min le 9, 1 h 5 min le 10, 1 h 10 min le 11, 1 h 15 min le 12, et puis 6 min le 9 et 9 min le 12 avec un passager. Mais le 18, alors qu’il avait entrepris un vol avec le lieutenant SELFRIDGE, une rupture d’hélice entraîna la chute de l’appareil. Orville WRIGHT fut grièvement blessé, SELFRIDGE fut tué. C’était la première victime de l’aviation à moteur. On peut se représenter quel coup ce fut pour Wilbur. Nous étions justement venus au Mans le 19, en voiture, ignorant tout, Robert ESNAULT-PELTERIE, qui nous conduisait, l’un de ses amis, Henry FARMAN et moi. On disait l’homme terriblement accablé. On parlait de l’interruption de ses vols. Cependant, le 21, il reprenait l’air et, surpassant son frère, établissait un nouveau record du monde, pour la durée, en volant pendant 1 heure 31 minutes 25 secondes et 4/5.

Il serait fastidieux et sans intérêt de relater tous les vols. Suivant sans doute un programme qu’il s’était tracé, Wilbur s’entraînait, satisfaisait aux désirs de son entourage et de certaines personnalités quant aux baptêmes de l’air, préparait puis exécutait les deux vols de 50 kilomètres avec passager que lui imposait son contrat, commençait l’apprentissage des trois pilotes qu’il devait former (de LAMBERT, Paul TISSANDIER, LUCAS-GIRARDVILLE) en s’attachant d’abord au premier, établissait enfin de nouveaux records, jusqu’à un des prix mis alors en compétition.

Avant le premier janvier 1909, il avait volé 1 h 4 min 26 s, le 6 octobre, avec FORDYCE, le journaliste qu’il avait accueilli en 1907 à Dayton, 1 h 9 min 45 s, le 10, avec Paul PAINLEVÉ. Il avait pu, le 17 décembre, confier le pilotage de l’aéroplane au comte de LAMBERT, jouant lui-même, ce jour-là, le rôle du passager pendant 15 minutes. Il avait gagné, le 28 septembre, un prix de 5 000 francs de la Commission d’aviation de l’Aéro-club de France, avec un vol de 1 h 7 min et une distance parcourue de 48 km mesurée le long des poteaux. Il avait conquis les prix de hauteur de l’Aéro-club de la Sarthe et de l’Aéro-club de France et porté le record d’altitude à 115 mètres le 18 décembre. Enfin, après deux vols approchant une durée de deux heures, les 18 et 30 du même mois, il avait établi, le 31 décembre, de nouveaux records de durée et de distance en tenant l’air pendant 2 h 20 min 23 s pour un parcours, officiellement mesuré, de 124 km 700. Cela le rendait détenteur de la première Coupe MICHELIN, épreuve annuelle de distance récemment instituée, dotée d’un prix de 20 000 francs et d’un objet d’art dont une réplique devait être offerte à chaque tenant.

BLÉRIOT, toujours impressionnable, avait mis en construction un biplan, qui d’ailleurs ne vola jamais, mais il n’en continuait pas moins à améliorer ses performances à bord de ses monoplans. DELAGRANGE progressait. FARMAN faisait mieux que tout le monde. Les autres continuaient leurs efforts.

Les frères WRIGHT se trompaient sur la qualité de leur avance. Ils paraissaient convaincus que l’aviation ne pouvait se réaliser que selon certains modes, qu’en utilisant certains procédés, ceux qui justement étaient les leurs et dont leurs brevets leur assuraient la propriété. Ils tombaient ainsi dans une erreur traditionnelle que commirent beaucoup d’inventeurs au début d’une industrie. On ne s’attribue pas, par des brevets, la propriété de principes. Or, de l’expérience, il en était né quelques-uns d’assez généraux qui, judicieusement appliqués, permettaient la réalisation de machines volantes par l’utilisation de moyens différents les uns des autres. Non seulement les WRIGHT ne pouvaient pas, armés de leurs titres, empêcher le développement des entreprises concurrentes déjà créées ni la création de nouvelles entreprises, mais, en cette fin d’année 1908, leur appareil datait déjà. Malgré ses remarquables qualités et sa parfaite mise au point, malgré leur extraordinaire maîtrise de pilotes, leur primauté devait être brève. Ils restaient figés dans leur première formule, ils ne se renouvelaient pas, pendant qu’une constante émulation conduisait leurs concurrents les plus directs vers des progrès très rapides qui leur permettraient bientôt de les supplanter.