Le capitaine Ferdinand Ferber

En l’année 1898, un homme, jeune encore – il avait trente six ans – capitaine d’artillerie de l’armée française, eut un jour entre les mains un numéro déjà ancien, d’une revue allemande, « Illustrierte Zeitung » qui relatait des expériences de Otto LILIENTHAL. Il en comprit la véritable valeur et la lecture qu’il fit alors décida du reste de sa vie. C’était Ferdinand FERBER.

Peu de temps après sa mort, survenue en 1909 à la suite d’un accident d’aviation, paraissait une nouvelle édition, imprimée en 1910, d’un livre que FERBER avait publié en 1908, chez Berger-Levrault, sous ce titre : « L’aviation – Ses débuts – Son développement ». Le chef d’escadron d’artillerie FERRUS y déclarait avoir été pour l’auteur « un ami de la première heure, un camarade qui avait pu dès le début lui apporter son modeste concours et lui permettre de répandre ses idées » et donnait sur lui quelques renseignements généraux puis portait, à son égard, quelques appréciations que voici :

Ce rapide portrait de FERBER me semble toujours aussi juste qu’il m’apparut en 1910. Je veux toutefois le préciser et le compléter sur plusieurs points.

Il était devenu habituel, de son vivant déjà, de parler de son esprit paradoxal. À la vérité, ce qu’on masquait volontiers sous ce qualificatif, c’était ce que je crois plus exact d’appeler son non-conformisme. Il ne s’embarrassait pas d’un respect exagéré pour les gens en place, à moins qu’il ne fût mérité. Il avait le goût profond de la vérité et ne savait point la taire. Si nous ajoutons qu’il était d’un désintéressement total, que non seulement il ne poursuivit jamais la recherche d’aucun profit ni d’aucun honneur, mais qu’encore il sacrifia, avant sa vie, sa fortune et sa carrière à ses recherches qu’il rendit publiques et qu’il diffusa, le plus largement qu’il put, sans aucune contrepartie, nous aurons formulé, à l’égard de cet homme dont le sens humain, le sens social et le sens national étaient profonds et solidaires, à qui l’aviation française dut tant et dont le rôle essentiel ne fut pas souvent mis en évidence, une opinion brève et juste. S’il fut aimé profondément par ceux qui le connurent bien, il ne pouvait guère être adopté pleinement par les officiels de son époque qu’il débordait largement vers l’avenir. Beaucoup lui faisaient grief, tout au moins intérieurement, de ce que, en général, il avait raison.

Écoutons-le s’exprimer. Parlant de LILIENTHAL, il écrivait, dans la préface du livre cité plus haut :

« Mon seul mérite a consisté à voir clair dans la question et à considérer comme un devoir de recommencer ses expériences, afin de faire profiter la France du mouvement qui devait en résulter. Cette idée est d’ailleurs devenue maîtresse de mon esprit et c’est pourquoi je n’ai jamais pris attitude d’inventeur mais bien de vulgarisateur. La marche de l’automobilisme a été d’ailleurs pour moi un puissant exemple, et mon but, depuis dix ans, a toujours été la création d’une industrie parallèle, par les mêmes moyens qui avaient réussi une fois. Pour réaliser cette conception qui paraissait un rêve à mon entourage, il n’y avait qu’à réaliser un procédé vieux comme le monde et qui réussit toujours. Il fallait faire des faits, puis parler et écrire sur ces faits ».

Et plus loin :

« … n’ayant jamais voulu mêler l’analyse à une question d’aviation pratique, qui pour moi n’en comportait pas, je risquais de passer pour un ignorant aux yeux des dogmatiques qui, en France très nombreux, croient que la science dirige la pratique, alors qu’elle ne fait que la suivre en l’éclairant ».

Et encore, toujours dans la même préface, datée du 26 juillet 1908 :

« J’ai joué le rôle d’un ferment en renseignant à temps les chercheurs sur ce qui se faisait et sur ce qui pouvait se faire ».

Du livre, il faudrait tout lire. J’en donnerai seulement une citation, après la significative épigraphe :

« Concevoir une machine volante n’est rien,

« La construire est peu,

« L’essayer est tout.

Au terme de son œuvre, en manière de conclusion, sous le titre : « Où s’arrêtera-t-on ? », se trouve cette page que je transcris tout entière :

Toutes ces raisons impliquent une limite absolue de hauteur au type aéroplane tel qu’il vient d’être décrit dans cet ouvrage.

Pour aller plus haut, et l’homme voudra aller plus haut, il faudra adopter un principe différent. Le principe de la fusée est tout indiqué. Le moteur à réaction s’en déduit. L’homme sera enfermé dans une enceinte où l’air respirable lui sera fabriqué. À vrai dire, il ne montera plus une machine volante, mais plutôt un projectile dirigeable. La réalisation de cette idée n’a rien d’impossible pour la pensée et la puissance humaines, qui seront en progrès tant que le soleil déversera sur la planète une énergie suffisante.

La diminution de chaleur sera peut-être même la cause d’un nouveau progrès. Car la vie terrestre un jour sera menacée. Un terrible dilemme se posera : ou retourner au néant à travers la décrépitude lente des régressions, ou, pour y échapper, vaincre avec un nouvel engin l’immensité.

Certainement le voudra et l’exécutera un groupe de ces surhommes du futur, mille fois plus intelligents que nous qui pourtant les concevons obscurément en esprit et les savons inclus dans les parties les plus profondes de notre être.

Certes ils abandonneront la planète inhospitalière et c’est là le but ultime du plus lourd que l’air qui vient de naître sous nos yeux étonnés et ravis ».

Ainsi s’affirmait la claire vision qu’avait FERBER du sens dans lequel s’orienterait le développement de l’aviation dans un avenir, encore lointain pour lui mais prévisible, qui s’est déjà, partiellement, réalisé pour nous. Ainsi s’exprimait aussi sa certitude de la maîtrise de l’homme sur la nature et sa confiance illimitée en la destinée de son espèce.

En 1898, il entreprit d’établir des planeurs et il en construisit quatre jusqu’en 1901. Cette année-là, notre capitaine essayait, à Nice, le quatrième : un monoplan qui pesait 30 kg pour 15 mètres carrés de surface et 8 mètres d’envergure. Il avait renoncé aux essais en cerf-volant qu’il avait pratiqués avec son numéro 2. Le numéro 1 était manqué et le numéro 3 n’avait jamais pu le porter.

Cette fois, il se lançait du haut d’un échafaudage de 5 mètres. « L’appareil franchit 15 mètres en longueur et atterrit doucement au bout de 2 secondes », conta FERBER qui ajoutait : « Ce temps était le double de celui d’une chute libre et montrait que la pesanteur avait dépensé sur le système un cheval pour trente kilos. Donc, inversement, on pourrait être amené à penser qu’une dépense de 3 CV 1/3 (l’ensemble pesait 100 kg.) eût permis de ramener le système à son point de départ. » De plus, le mathématicien averti qu’il était déduisait de ce temps de chute, introduit dans l’équation du parachute et en considérant son appareil comme tel, une valeur du coefficient K, figurant dans la formule qui donne la résistance de l’air, huit fois plus grande que celle généralement admise. Bien que, ce faisant, il ait négligé le mouvement horizontal de son planeur, le résultat enregistré était si extraordinaire que FERBER ne le communiqua pas immédiatement mais seulement, après vérification, en 1904. Il apportait la certitude que des aéroplanes pouvaient voler.

Peu de temps après, tout au début de 1902, à la suite de la lecture d’un article sur l’aviation paru dans la « Revue Rose », et par le truchement de cette revue, il entrait en liaison avec CHANUTE. Celui-ci le mit au courant de l’état des choses en Amérique, c’est-à-dire des résultats qu’il avait lui-même obtenus à partir de 1896 et de ceux, plus récents et plus importants aussi, déjà acquis par les frères WRIGHT.

FERBER entreprit immédiatement la construction d’un nouveau planeur, sur la base des renseignements qu’il venait d’avoir, et, la même année, il procédait à ses essais à Beuil (Alpes-Maritimes). C’était un biplan qui, pour 9,50 m d’envergure, 1,80 m de largeur d’ailes et 1,80 m d’écartement de celles-ci, soit environ 33 mètres carrés de surface, pesait 50 kg. Il y eut quelques difficultés au début mais le jour vint assez vite où, dit FERBER, « l’aéroplane échappa des mains de mes hommes et se mit à glisser sur les couches d’air comme une feuille de papier ». Dès la fin de 1902, il pensait à la réalisation d’un appareil à moteur. Il bâtissait bientôt le planeur suivant qui, muni de deux gouvernails de direction formant quilles et placés à chaque extrémité de la cellule, se révéla plus maniable que le précédent. FERBER exécuta avec lui de nombreuses glissades aériennes, dans des conditions excellentes de stabilité, sur la plage du Conquet (Finistère).

Allait-il rejoindre les WRIGHT ou tout au moins accomplir, le premier, un vol mécanique en Europe ? Rejoindre les WRIGHT, c’était fort douteux si l’on considère non seulement l’avance qu’ils avaient acquise mais encore le fait qu’ils satisfaisaient pleinement –et eux seuls – aux quatre qualités à la possession desquelles FERBER lui-même jugeait que le succès initial était lié : être à la fois « l’ingénieur, le commanditaire, l’ouvrier et le conducteur de l’aéroplane ».

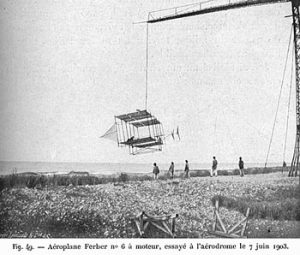

En 1903, il était résolu à munir son planeur d’un moteur mais il ne disposait que d’un 6 CV Buchet dont il estimait, à juste titre, la puissance insuffisante. Il réalisa malgré tout l’ensemble et l’essaya à Nice, un pylône en charpentes de 18 mètres de hauteur au sommet duquel pouvait tourner un bras horizontal, de 30 mètres de portée totale, pivotant en son milieu. L’aéroplane était suspendu à l’une de ses extrémités et son poids équilibré par rapport à l’axe de rotation du bras. Pour 50 mètres carrés de surface, le poids, en ordre de marche, était de 235 kg dont 90 pour la partie motrice. Le moteur actionnait deux hélices tournant, sur le même axe, en sens inverse l’une de l’autre. Les premiers essais eurent lieu en juin 1903. Ils ne donnèrent pas grand-chose.

Le moteur était trop faible, les hélices n’étaient pas au point. Ces expériences eurent pourtant un résultat. FERBER fut affecté, en 1904, au parc de Chalais-Meudon, près Paris, où l’appela le colonel RENARD qui y présidait aux recherches en matière d’aérostation.

Au sein de l’Aéro-club de France qui, créé en 1898, contrôlait pratiquement tout ce qui se rapportait aux ballons, libres et dirigeables, l’aviation trouvait de nombreux adeptes et le plus passionné était certainement l’un de ses fondateurs, Ernest ARCHDEACON. Nanti d’une fortune convenable, il tranchait sur le milieu du club par ses opinions et son franc-parler. Il pensait que l’accroissement des moyens de locomotion, en volume et en vitesse, constituait un élément essentiel du progrès.

Il s’était vivement intéressé à l’automobile. En 1898, il affirmait déjà, par la plume, sa foi ardente en l’aviation. À partir du moment où CHANUTE vint en France, en 1903, et relata ses propres essais et ceux des WRIGHT, il apparut qu’il en fit vraiment sa raison de vivre. Sous son impulsion, l’Aéro-club de France constitua une Commission d’aviation dont il devint le président. D’autre part des Aéro-club régionaux avaient été créés, qui s’étaient affiliés au club central, et FERBER, portant partout la bonne parole, ne manquait pas de répondre à leurs appels.

À peu près en même temps qu’ARCHDEACON, un jeune homme, né en 1881, licencié ès sciences, issu d’une riche famille de fabricants et marchands de tissus, Robert ESNAULT-PELTERIE, faisait, lui aussi, construire un planeur et l’essayait à Wissant, près de Boulogne-sur-Mer. Il n’en tira pas grand-chose sur le champ. Sans doute éprouva-t-il même quelques déboires mais il resta attaché à l’aviation et nous le retrouverons en 1906.

FERBER reprenant ses travaux à Chalais-Meudon y réalisa un nouveau mode de lancement pour ses planeurs grâce auquel, à partir d’octobre 1904, il effectua 260 départs et atterrissages dont la quasi-totalité furent normaux. Son planeur étant au point, il y monta son 6 CV et, le 27 mai 1905, il effectuait un parcours, le moteur et les hélices étant en marche. La pente de la trajectoire s’allongea un peu et passa de un cinquième à un septième. FERBER estima qu’il lui fallait 24 chevaux.

FERBER ayant demandé à LEVAVASSEUR s’il pouvait réaliser le groupe motopropulseur qu’il désirait, celui-ci se chargea de l’affaire, s’engageant à ce que le poids de l’ensemble, en ordre de marche, ne dépassât pas 100 kg. FERBER lui passa commande mais ses chefs le désavouèrent. Il paya lui-même le moteur, qui fut livré en 1906, et le monta sur son huitième planeur. L’aéroplane eut une triste fin que FERBER raconta de la façon suivante, en 1908, après que, étant en congé, il eut volé sur un appareil semblable à Issy-les-Moulineaux :