A l’aube des grands voyages

Ce furent « la traversée de la Manche » et « la Grande semaine de Champagne » qui marquèrent plus particulièrement de leur sceau, en juillet et en août, l’année 1909 qui vit aussi naître et se développer les écoles de pilotage dont je ne puis résister au désir de dire quelques mots.

Au mois de janvier 1909, Wilbur WRIGHT avait quitté Le Mans pour Pau où Orville, convalescent, était venu le rejoindre. Installé dans les landes du Pont-Long, il y poursuivait, avec la fabrication d’un appareil neuf, l’apprentissage des trois pilotes qu’il devait former, entouré d’une grande affluence de visiteurs parmi lesquels figurèrent les rois d’Angleterre et d’Espagne. Son contrat liquidé, il partit pour Rome où, ses vols achevés, il laissa, à son départ, un nouveau pilote, le lieutenant de vaisseau CALDERARA. En mai, les deux WRIGHT rentrèrent en Amérique. Ils y furent fêtés et reçus, à Washington, par le président des États-Unis qui leur remit à chacun une médaille d’or à leurs effigies attestant, à leur égard, la reconnaissance nationale. Au mois de juillet, ils reprirent leurs essais en vue de la livraison d’une machine au gouvernement américain. Ce résultat fut rapidement acquis après les vols exécutés par Orville dont l’un de 1 heure 12 minutes avec un passager. À la suite Orville revint en Europe où il effectuait en septembre, à Berlin, toute une série de vols en même temps qu’il formait un pilote, le capitaine ENGELHARDT. Vers la fin du même mois, Wilbur évoluait au-dessus de la rade de New York puis parcourait 35 km autour des navires de guerre ancrés dans l’Hudson. Ensuite, on n’entendit plus beaucoup parler des deux frères en tant que pilotes. Wilbur mourut d’une typhoïde, en 1912.

Leurs élèves français, De LAMBERT et TISSANDIER, accomplirent de nombreux vols pendant les premiers mois de l’année. Le 20 mai, au Pont-Long, le dernier nommé établissait de nouveaux records français de distance et de durée (57,500 km en 1 h 2 min) qui marquèrent le terme de leur provisoire suprématie.

Parmi les autres aviateurs opérant au cours des sept premiers mois de 1909, quatre attiraient particulièrement l’attention : Hubert LATHAM, Louis BLÉRIOT, Henry FARMAN et Louis PAULHAN.

Henry FARMAN procédait, à Mourmelon, aux premiers essais de son premier appareil. Il eut tout de suite des clients : un Anglais, COCKBURN, un Français, SOMMER. Il était fort absorbé par ses tâches et préparait sa participation personnelle à la « Grande semaine de Champagne ». La traversée de la Manche resta en dehors de ses préoccupations. Cependant, le 19 juillet, le jour où LATHAM échouait dans sa première tentative, il tenait l’air, au camp de Châlons, durant 1 h 23 min avec son nouveau biplan. Il battait ainsi le temps du record français. La veille, Roger SOMMER avait effectué un vol de 1 h 4 min à bord de son propre appareil.

Constants problèmes, jamais résolus, de cette « petite histoire » qui conditionne l’autre.

Donc, FARMAN et PAULHAN ne se mettant pas en ligne, CURTISS, qui avait volé pendant 31 puis 32 minutes, se trouvant en Amérique, TISSANDIER ayant cédé la place à son co-équipier De LAMBERT, il n’y avait, le 20 juillet, que BLÉRIOT qui, en dehors du dernier nommé, pouvait suppléer LATHAM. Que s’était-il passé jusqu’à cette date et comment allèrent les choses ?

J’étais à Wissant depuis trois ou quatre jours. SURCOUF, directeur de la société « ASTRA » qui avait acquis une licence de fabrication des appareils WRIGHT en France et dont j’étais devenu l’un des ingénieurs, m’avait envoyé rejoindre De LAMBERT. C’était toute une histoire. Une autre firme « Les Chantiers de France », à Dunkerque, possédait également une licence de fabrication des WRIGHT. Deux aéroplanes, fournis concurremment par les deux maisons, étaient en montage dans les hangars de Wissant. J’étais chargé de surveiller l’achèvement du nôtre mais le plus délicat de ma mission consistait à obtenir du pilote qu’il l’utilisât pour sa tentative. Celle-ci semblait proche, en fin de semaine. Le dimanche 25, De LAMBERT s’était rendu en Angleterre pour choisir un terrain d’atterrissage. Le matin de ce jour-là, le vent soufflait fort, comme la veille au soir. Un garçon de l’hôtel où je logeais m’annonça :

« Monsieur BLÉRIOT est à Douvres.

– Monsieur De LAMBERT aussi, répondis-je.

– Non, non. Monsieur BLÉRIOT est passé en aéroplane ».

Je fus incrédule. La chose était impossible, par ce temps-là. Devant son insistance, je me renseignai et dus accepter le fait. Il était sept heures du matin.

Dans la nuit, une accalmie s’était produite. À Calais, à l’hôtel où dormait BLÉRIOT, ses compagnons veillaient. Avant le jour, les intéressés furent alertés et se hâtèrent vers les baraques où le départ devait avoir lieu. Dès l’aube, BLÉRIOT fut hissé dans l’appareil – il marchait avec les béquilles en raison des brûlures de Douai – puis accomplit un vol d’essai. Tout alla bien. Il se tint dès lors prêt à partir. LEBLANC, l’organisateur de l’affaire, un fanion à la main pour donner le signal, s’était rendu au bord de la falaise afin de surveiller le lever du soleil qu’il fallait attendre en raison du règlement du prix. Il accomplit bientôt le geste et ce fut l’envol. Le contre-torpilleur « l’Escopette », se trouva rapidement pris de vitesse. BLÉRIOT aborda la côte au nord de Douvres et fila vers Deal. Il reconnut vite son erreur et fit demi-tour. Le vent s’était levé, soufflant de terre. Toute tentative d’atterrissage sur la falaise était vaine ou risquée. BLÉRIOT dut se maintenir à l’abri de celle-ci, entre la mer et son sommet, jusqu’à ce qu’il ait trouvé la coupure de Douvres. Il s’y engagea, aperçut un drapeau qu’agitait, sur une pelouse, un journaliste français, se dirigea vers lui puis posa son appareil au sol, à ses côtés, dans un atterrissage difficile.

Moins d’un mois plus tard s’ouvrait, sur un aérodrome spécialement aménagé dans la plaine de Bétheny, près de Reims, la « Grande semaine de Champagne » dont l’importance se trouve estompée, à distance, par l’exploit de BLÉRIOT mais qu’à l’époque elle surclassa.

Trente-cinq à quarante appareils étaient engagés que devaient conduire près de trente pilotes. La plupart d’entre eux purent voler et quatorze figurèrent au classement de diverses épreuves. Tous les records existants furent mis à mal.

Ceux de distance et de durée, propriétés de W. WRIGHT depuis le 31 décembre 1908, devinrent celles de PAULHAN, le 25 août, avec 133,676 km parcourus en 2 h 43 min 4 s, de LATHAM, le 26 août, pour la distance seule, avec 154,375 km parcourus en 2 h 18 min 9 s, de Henry FARMAN, enfin, le 27 août, avec 180 km parcourus en 3 h 2 min. Deux autres concurrents, De LAMBERT et TISSANDIER, avaient couvert 116 et 111 kilomètres.

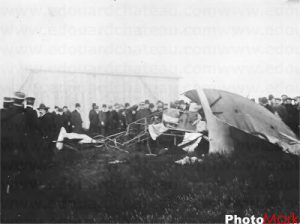

Ce fut au cours de cette période que les premiers accidents mortels de pilotes se produisirent. LEFEBVRE se tuait, à Juvisy, le 7 septembre en réceptionnant un WRIGHT. Le 22, FERBER périssait, à Boulogne-sur-Mer, dans des circonstances que nous avons déjà relatées. Le 6 novembre, à Nice, un Espagnol, FERNANDEZ, qui poursuivait la mise au point d’un appareil de sa construction, faisait une chute et mourait aussi.

er novembre. Le 19 de ce dernier mois, à Mourmelon, LATHAM atteignait 410 mètres.

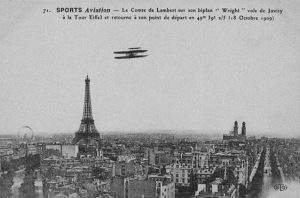

On avait vu De LAMBERT, sur un WRIGHT, le 18 octobre, venir doubler la tour Eiffel, à 400 mètres d’altitude, depuis l’aérodrome de Juvisy où il retournait atterrir. 48 km environ, en 50 minutes. Le 20 novembre, PAULHAN, prenant possession d’un biplan Henry FARMAN, volait de Mourmelon à Châlons-sur-Marne et revenait normalement à son point de départ après 55 minutes. Jacques de LESSEPS, sur BLÉRIOT, effectuait deux tentatives infructueuses en vue du prix de « La Nature » (100 kilomètres en ligne droite) mais il parcourait néanmoins, le 30 décembre, 20 à 30 kilomètres sur la campagne. Ce même jour, en Angleterre, ROLLS volait plus de 70 kilomètres dans des conditions analogues, à bord d’un WRIGHT. Mais surtout, Maurice FARMAN, frère de Henry, après avoir terminé la mise au point d’un biplan dont la construction avait commencé en 1908, réalisait toute une série de vols d’entraînement autour de Buc et, d’un seul coup, s’en allait de ce dernier lieu à Chartres, le 9 décembre, soit : 70 kilomètres en 53 minutes. Le dernier jour de l’année, reprenant l’air vers Orléans, il atterrissait à proximité de cette ville, après un nouveau parcours de 70 kilomètres ayant compté une escale à VOVES.

L’année 1910 fut marquée, dès ses premiers jours, par un deuil qui provoqua une prouesse. Le 4 janvier, sur l’aérodrome de la Croix d’Hins, près de Bordeaux, Léon DELAGRANGE était victime d’un accident mortel. Trois jours plus tard, le 7, le jour où DELAGRANGE était porté en terre à Orléans, LATHAM, à Mourmelon, atteignait l’altitude de 1 000 mètres à bord de son monoplan « ANTOINETTE ». « Ne partez pas », m’avait-il dit, la veille, alors que je m’apprêtais à gagner Paris. Et, m’annonçant ce qu’il voulait tenter : « Nous devons tout faire pour que la triste fin de DELAGRANGE ne porte pas atteinte au crédit de l’aviation ». Le lendemain soir, j’emportais, à destination de l’Aéro-club de France, le baromètre enregistreur qui certifiait le succès.

Notons deux faits à l’actif du premier semestre de 1910 au cours duquel la liste des accidents mortels continua de s’allonger sans freiner l’enthousiasme. Le 28 mars, dans l’anse de la Mède, près de Martigues (Bouches-du-Rhône), un aéroplane, spécialement construit à cet effet par Henri FABRE, put prendre un plan d’eau comme aire de départ et réussir son envol. On vit apparaître, dans le ciel de France, les premiers éléments d’une aviation militaire dont les pilotes mirent très vite en évidence les possibilités.

À cette époque, les records duraient peu et changeaient souvent de titulaires. Au début d’août, celui de hauteur en était à 2 013 mètres au compte de DREXEL volant en Angleterre sur un BLÉRIOT. Après les 1 000 mètres de LATHAM, il avait appartenu à PAULHAN, volant à Los Angeles, avec 1 269 mètres, puis, derechef, à LATHAM montant, à Reims, à 1 384 mètres. TYCK et OLIESLAGERS avaient ensuite atteint, à Bruxelles, 1 700 et 1 720 mètres. CHAVEZ avait conduit son BLÉRIOT à 1 755 mètres à Blackpool et BROOKINS son WRIGHT jusqu’à 1 904 mètres, à Atlantic City, en Amérique. Les records de distance et de durée avaient été portés à 392 km et 5 h 3 min 5 s par OLIESLAGERS. Léon MORANE avait volé à 106 à l’heure sur 10 kilomètres. En une heure, LEBLANC avait couvert 80 km. AUBRUN et MAMET avaient fait parcourir, à un et deux passagers, 137 et 92 kilomètres. Tout cela sur les BLÉRIOT et principalement au cours de la deuxième « Grande semaine de Champagne ». Comme l’année précédente, cette manifestation avait tenu le premier rang entre toutes. On peut apprécier leur nombre et leur importance, en se référant au programme des meetings d’aviation, pour 1910, établi par la Fédération internationale aéronautique, au cours de sa réunion du 10 janvier à Paris, « à la suite d’une discussion longue et délicate étant donnés le nombre et la diversité des intérêts engagés », rapportait « l’Aérophile ». Nice, Berlin, Vérone, Budapest, Saint-Pétersbourg, Reims, Automobile-club, Belgique, Angleterre, Circuit de l’Est, Bordeaux, Milan, Amérique, telles étaient les têtes de chapitre. Le montant des prix annoncés atteignait plusieurs millions. D’autre part, dans chaque pays, des réunions plus modestes étaient encore organisées. Une première liste, établie à la même date pour la France, indiquait : Cannes, Tours, Bordeaux, Lyon, Vichy, Juvisy, Caen, Biarritz, Juvisy.

À Los Angeles, les 13 et 15 janvier, PAULHAN volait, chaque jour, une soixantaine de kilomètres au large de l’aérodrome.

Le 2 mars, le lieutenant CAMERMANN qui venait de débuter chez Henry FARMAN, à Mourmelon, s’évadait de son terrain de départ pendant que VAN DEN BORN allait déjeuner à Reims puis rentrait.

Entre le 3 et 17 mars, à Monaco, ROUGIER, pilotant un biplan VOISIN, accomplissait une dizaine de fois l’exploit, extraordinaire pour l’époque, de partir d’un quai d’environ 40 mètres de largeur dont l’extrémité surplombait la baie et d’y revenir atterrir chaque fois avec précision, après des vols au-dessus de la mer et de la campagne environnante, dont l’un dépassa 28 minutes en durée et 800 mètres en altitude.

Le mois suivant, à Cannes et à Nice, différentes croisières maritimes comportant des trajets aller et retour allant jusqu’à 38 km, furent accomplies par huit aviateurs différents.

PAULHAN n’était pas le seul à convoiter les 10 000 livres sterling du « Daily Mail ». Le 24 avril, l’anglais Grahame WHITE, qui disposait aussi d’un « Henry FARMAN », tentait sa chance dans cette épreuve. Il dut s’arrêter le soir, après avoir parcouru 188 km, et camper. On avait 24 heures pour aboutir. Le vent, devenu violent, endommagea l’appareil resté en plein air pendant la nuit. WHITE et PAULHAN, qui s’était hâté d’arriver, reprirent le départ, presque ensemble, le 27. Après des péripéties émotionnantes, l’épreuve était remportée par PAULHAN. Grahame WHITE avait, de nouveau, effectué les deux tiers du parcours.

Avec tous ceux que nous avons d’abord rapportés et qui illustrèrent les sept premiers mois de l’année 1910, avec ceux accomplis pour le Circuit de l’Est et qu’ils encadrèrent, ces vols démontraient, jusqu’à l’évidence, que la période des grands voyages aériens allait commencer. Elle préluderait à celle de l’utilisation pratique de l’aéroplane comme engin de guerre et comme appareil de transport – après que son nom aurait été muté en celui d’avion – jusqu’à ce qu’il devienne ce que nous le voyons aujourd’hui : le maître incontesté de l’espace terrestre.

FIN

Octobre 1968 Edouard Chateau